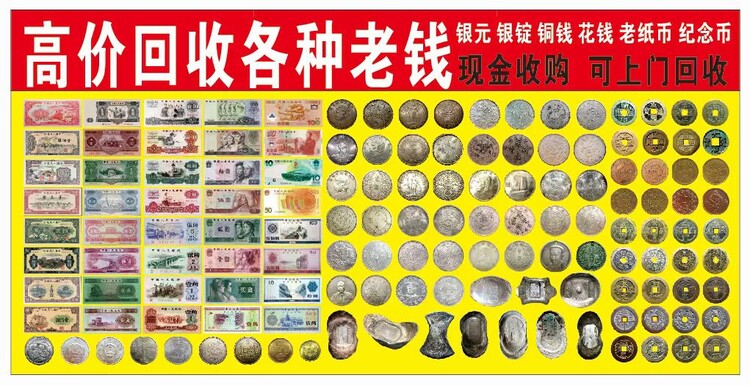

昌平回收袁大头银元价格

包浆辨伪

传世银圆表面有一层氧化银,就是人们常说的包浆。包浆主要有浅黑色、浅灰色、浅橙色和粟壳色。用鞋油擦涂和蜡火烧烤出来的包浆呈重黑色,一眼便识。辨认包浆是识别银圆的有效方法。

锈色辨伪

银圆停止流通后,存放不当会生锈。传 世银圆锈层很薄,呈墨绿色。出土银圆一般锈层较厚,局部锈层凸起。两枚银圆锈在一起,磕开后,表面有分布不匀的白色亮点,迎光而视闪闪发光,俗称“泛银”,泛银现象是无法作伪的。陪葬出土银圆多数泛酱红色,局部有绿色锈斑。水坑银圆通体泛绿锈。真银圆的锈色是历史的烙印,很难去掉,用碱水沸煮而不退。假银圆人工做作的锈呈淡绿色,用指甲就能刮掉,用针扎在上面可直立不倒,用碱水沸煮半小时便锈色全无。假银圆的锈用鼻子闻有腥味,用舌头舔有酸味。锈色辨伪是识别银圆的关键。

袁大头

例如:1,铜胎镀银 币的微米镀银层很快的会和硝酸进行化学反应,然后,再与铜基材料继续进行化学反应,终的化学反应完成后,会呈现出浅绿色的硝酸银与硝酸铜等金属的混合沉淀物。擦净化学反应后的部位颜色,其不再是银白色,而是浅黄色的铜基材质。

2,合金材料银币 不含银的合金材料假银币,用硝酸化学分析后,其沉淀物的颜色为浑浊的白灰色物质。

3,如果用锡与铅材料制造的假银币,其硝酸锡和硝酸铅等金属的化学反应物为白灰色的沉淀物质。

通过化学反应物的颜色,就能够判别出银币的真假。其他材料的假银币可用上述的三种方法进行验证。

袁大头发行和使用于民国时期,因为货币表面刻有袁世凯的大头画像,所以被人民群众称之为“袁大头”。袁大头交易价格并不高,但仍然具有一定的文化价值、历史价值和投资价值。

袁大头总共发行了7.5亿枚,有四种克数,钱币的外围通常使用的是直齿边,只有少部分使用的是工字边和花齿边。袁大头在中国货币历史上具有源远流长的作用,其得到较大的开发和传播,是近代中国实施货币改革的重要组成部分。在军阀混战的大背景下,袁大头的出现是历史的必然。袁大头的价格虽然远远落后于其他古币,但是其价值仍然要比一般钱币高,所以有些不法分子伪造袁大头,试图用假币获取高额的利润。所以用户对袁大头实施回收时,需要注意辨别。

由于收藏老银元的爱好者众多门槛较低,目前市场上各种假币,高仿币泛滥,即使是有一定收藏经验的玩家也很难辨别真伪,投资收藏时应尽量在正规钱币商及人士指点下购买、收藏。由于银元的价格和品相、状态息息相关,以单枚银元的实际品相、版式等终成交价为准,请谨慎投资。不同品相的银元,价格相差。

“袁大头”,是对铸造于民国初年镌有袁世凯侧面头像壹圆银币的一种俗称。因其首铸于民国三年,又有称“民三”者,此类别称由来已久。作为民国军阀银币的羊,“大头”系列对钱币收藏爱好者来说,并不陌生。“袁大头”银元的诞生,也是银元发展的必然结果。在辛亥革命后,袁世凯为了解决军费和提高个人政治地位而发行的银元货币,因这些银元铸有他的侧身图像而得名。

“袁大头”代表了中国近代的货币文化,反映了我国近代历史、经济、金融的兴衰和沧桑,具有很高的艺术观赏价值和文物价值,也具有一定的保值和升值功能。目前民间留存的“袁大头”数量已经不算太多,而且银属于贵金属,收藏风险较小,非常适合投资和收藏。